Non è il gioco, è come ci entriamo

Ci sono momenti in cui stiamo facendo esattamente la stessa cosa di prima e, tuttavia, qualcosa cambia. Non il gesto, non la scena, non le persone coinvolte, ma il tono che attraversa l’esperienza. Il respiro si accorcia, l’attenzione si irrigidisce, il campo che fino a un attimo prima sembrava aperto e abitabile inizia a restringersi. Un gioco, una conversazione, una relazione che scorrevano con una certa fluidità diventano improvvisamente più dure, più opache. Non è accaduto nulla di oggettivamente rilevante, eppure il corpo lo registra con chiarezza: l’aria non è più la stessa.

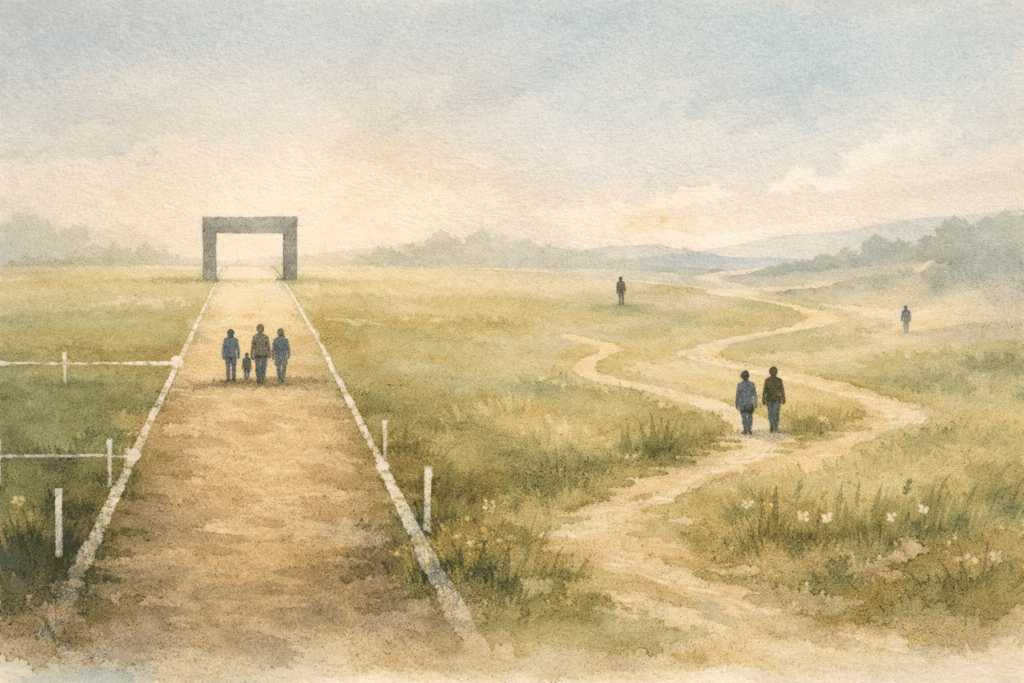

Quando questo accade, tendiamo a cercare la causa in ciò che stiamo facendo. Pensiamo che l’attività non funzioni più, che la situazione sia sbagliata, che il gioco abbia perso senso. Ma spesso il punto non è il contenuto dell’azione, bensì il modo in cui vi siamo entrati. La stessa forma può produrre effetti opposti a seconda dell’intenzione che la attraversa. Lo stesso gesto può aprire uno spazio o difenderlo, invitare alla relazione o preparare una chiusura, tenere vivo il gioco oppure condurlo, lentamente, verso una fine.

È da qui che vale la pena partire: non dal gioco inteso come insieme di attività o di regole, ma dal gioco come postura. Dal modo in cui abitiamo il campo prima ancora di chiederci che cosa, esattamente, stiamo giocando.

Giocare per vincere, giocare per continuare

È in questo punto, quando ci accorgiamo che il gioco può restare formalmente identico e cambiare radicalmente di senso, che il lavoro di James P. Carse diventa una lente sorprendentemente utile. Nel suo libro Finite and Infinite Games, Carse non propone una teoria del gioco in senso tecnico o ludico, ma una distinzione più profonda, che riguarda il modo in cui gli esseri umani entrano nelle situazioni e costruiscono mondi di significato.

Secondo Carse, esistono almeno due modi fondamentali di giocare. I giochi finiti sono quelli che si giocano per vincere: hanno bisogno di una fine, di confini chiari, di un accordo condiviso su chi ha prevalso. I giochi infiniti, al contrario, non sono orientati alla vittoria, ma alla continuità del gioco stesso. Qui lo scopo non è arrivare a una conclusione definitiva, bensì mantenere aperto il campo, permettere che il gioco continui, che la relazione non si interrompa.

La forza di questa distinzione sta nel fatto che non riguarda i giochi in quanto tali, ma l’intenzione dei giocatori. Lo stesso contesto può essere abitato come un gioco finito o come un gioco infinito. Non è la forma esterna a determinare la natura del gioco, ma l’orientamento con cui vi si entra. Ed è proprio questo spostamento, dall’attività allo scopo, che rende il pensiero di Carse così fertile anche fuori dal perimetro della filosofia.

Giocare per vincere, giocare per continuare

È in questo punto, quando ci accorgiamo che il gioco può restare formalmente identico e cambiare radicalmente di senso, che il lavoro di James P. Carse diventa una lente sorprendentemente utile. Nel suo libro Finite and Infinite Games, Carse non propone una teoria del gioco in senso tecnico o ludico, ma una distinzione più profonda, che riguarda il modo in cui gli esseri umani entrano nelle situazioni e costruiscono mondi di significato.

Secondo Carse, esistono almeno due modi fondamentali di giocare. I giochi finiti sono quelli che si giocano per vincere: hanno bisogno di una fine, di confini chiari, di un accordo condiviso su chi ha prevalso. I giochi infiniti, al contrario, non sono orientati alla vittoria, ma alla continuità del gioco stesso. Qui lo scopo non è arrivare a una conclusione definitiva, bensì mantenere aperto il campo, permettere che il gioco continui, che la relazione non si interrompa.

La forza di questa distinzione sta nel fatto che non riguarda i giochi in quanto tali, ma l’intenzione dei giocatori. Lo stesso contesto può essere abitato come un gioco finito o come un gioco infinito. Non è la forma esterna a determinare la natura del gioco, ma l’orientamento con cui vi si entra. Ed è proprio questo spostamento, dall’attività allo scopo, che rende il pensiero di Carse così fertile anche fuori dal perimetro della filosofia.

Regole, confini e il senso del vincere

Se la distinzione tra giochi finiti e giochi infiniti è così feconda, è perché non si ferma allo scopo, ma riorganizza tutto ciò che ruota intorno al gioco: il tempo, i confini, le regole, l’idea stessa di vittoria. Nei giochi finiti le regole funzionano come un contratto condiviso: servono a garantire che il gioco possa arrivare a una conclusione riconoscibile, che si possa stabilire chi ha vinto e chi ha perso, e proprio per questo non possono essere modificate senza compromettere il senso dell’intera partita. Nei giochi infiniti, invece, le regole hanno una natura diversa. Non servono a chiudere il gioco, ma a proteggerne la continuità; non sono fissate una volta per tutte, ma possono cambiare quando rischiano di interrompere il gioco stesso. È qui che Carse introduce uno spostamento decisivo: se nel gioco finito cambiare le regole significa barare, nel gioco infinito non cambiarle può significare spegnere il gioco. Anche la vittoria, allora, cambia statuto. Vincere non è più un esito definitivo, ma un evento locale, un momento all’interno di una storia che continua. Un gioco infinito può contenere molti giochi finiti, molte sfide, molti esiti, ma non può essere ridotto a uno solo senza perdere la sua ragione d’essere.

Quando questa distinzione entra nella vita

Questa distinzione non resta confinata nel perimetro del pensiero astratto. Si manifesta ogni volta che una situazione smette di essere abitabile e diventa una prova da superare, una posizione da difendere, un esito da ottenere. La riconosciamo nelle conversazioni che lentamente si trasformano in gare, nei gruppi che iniziano a funzionare per esclusione più che per scambio, nelle relazioni in cui il bisogno di avere ragione prende il posto del desiderio di restare in contatto. In questi momenti, spesso senza dichiararlo, il gioco si sposta verso una forma finita: il campo si restringe, le regole si irrigidiscono, l’attenzione si concentra sulla chiusura.

Allo stesso tempo, questa stessa distinzione ci aiuta a vedere che non ogni chiusura è un fallimento. Ci sono momenti in cui un gioco finito è necessario, persino salutare: quando serve decidere, delimitare, concludere. Il problema non è il gioco finito in sé, ma il fatto di entrarvi senza accorgersene, o di applicarlo dove ciò che è in gioco avrebbe ancora bisogno di tempo, di trasformazione, di continuità. Riconoscere che tipo di gioco stiamo giocando non serve a correggere immediatamente la situazione, ma a restare presenti a ciò che sta accadendo, e a scegliere con maggiore consapevolezza se è il momento di chiudere o di tenere aperto il campo.

Un’unica lente, molti campi

Se questa distinzione tra giochi finiti e giochi infiniti è così persistente, è perché attraversa contesti molto diversi senza perdere coerenza. Nel lavoro, ad esempio, appare ogni volta che un obiettivo smette di essere una tappa e diventa l’unica misura del valore di ciò che stiamo facendo; quando la performance chiude il campo invece di orientarlo. Nella leadership emerge nel modo in cui si tengono insieme le persone: guidare per vincere produce esiti rapidi e spesso esclusivi, guidare per continuare richiede invece attenzione al campo, alle regole implicite, a ciò che permette al gioco collettivo di non spezzarsi. Nel coaching e nella facilitazione si manifesta come una scelta di postura più che di tecnica: non intervenire per portare una soluzione, ma per proteggere la continuità del processo. Anche nelle relazioni quotidiane, questa lente resta valida: non per evitare i conflitti o le chiusure necessarie, ma per riconoscere quando stiamo cercando di arrivare a una fine e quando, invece, stiamo cercando un modo per restare.

Forse è questo il contributo più sobrio e più radicale del pensiero di Carse: non dirci quale gioco dovremmo giocare, ma offrirci una lingua per accorgerci di quello in cui siamo già immersi. E lasciare che, da lì, la scelta resti aperta.